此文章未發布

- 山域體能 Mountrain

- {{ post.formattedUpdatedTime }}

- 26442

【登山體能指南】登山的體能恢復|認識登山疲勞

{{ $t('tableOfContents') }}

你也有類似的經驗嗎?剛開始爬山的時候,下山的隔天,腳痠的不得了,連上下樓梯都有障礙;或是第一次在山上待比較多天,到了後面幾天,覺得愈走愈累,身上的背包也覺得愈來愈重?其實這些都跟「體能恢復」有關係,而既然登山屬於中高強度的運動,了解如何正確進行恢復,自然是非常重要的囉!今天這篇文章,就讓專業的體能教練 Max 來跟大家分享,爬山為什麼會累?又該怎麼判斷身體已出現疲勞?馬上來看看吧!

「教練!我下山後膝蓋好痛!」

「教練!我運動完的隔天鐵腿,全身痠痛到不行!」

「教練!行程的後半段體力下滑,累到快走不動了!」

「教練!連續好幾天的行程,我感覺到體力都無法恢復,越走越累!」

以上情形,你是否也有相同經驗呢?教練常常被學員問到「每次下山總是要休息好久才能恢復,是不是我操得不夠?」我總是第一句先問他:「你下山後有沒有做運動恢復?」通常聽到的是「沒有」或是說「我下山會去大吃一頓,泡個湯,這樣算嗎?」,只有少數會聽到「有啊!我在運動後會收操,拉拉筋」。

由此可知,一般人對收操的定義為拉筋,且大多數的人還沒有習慣,亦或是不知如何做。事實上無論是拉筋(伸展)、營養、睡眠都只是恢復的其中一種「方法」,如何將這些「方法」正確有效的操作,了解背後的原理與使用時機,才是有效且完整的「運動恢復」。

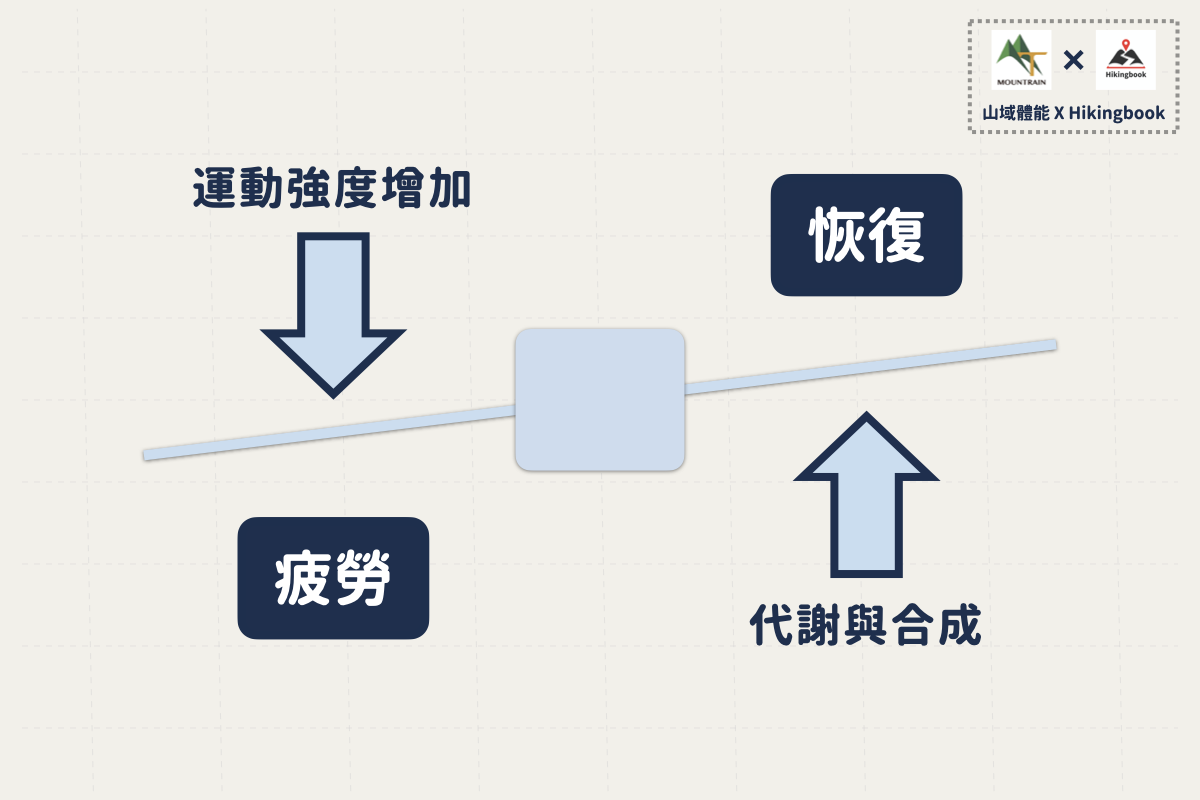

疲勞與恢復

身體進行各種活動都會消耗氧氣與能量,消耗的同時也在進行代謝與恢復,當進行一般活動、或是運動強度低的時候,疲勞與恢復能達到平衡,以至於疲勞不會累積太多(散步,或生活中的活動);但是當強度逐漸增加(負荷或速度),來不及恢復的疲勞物質就會堆積(例如乳酸),當大量的疲勞物質堆積無法代謝,最終就會使肌肉無法正常作用,導致運動停擺,在運動的情境下,疲勞與恢復就是一場角力賽,更多的疲勞相對需要更多的恢復時間。

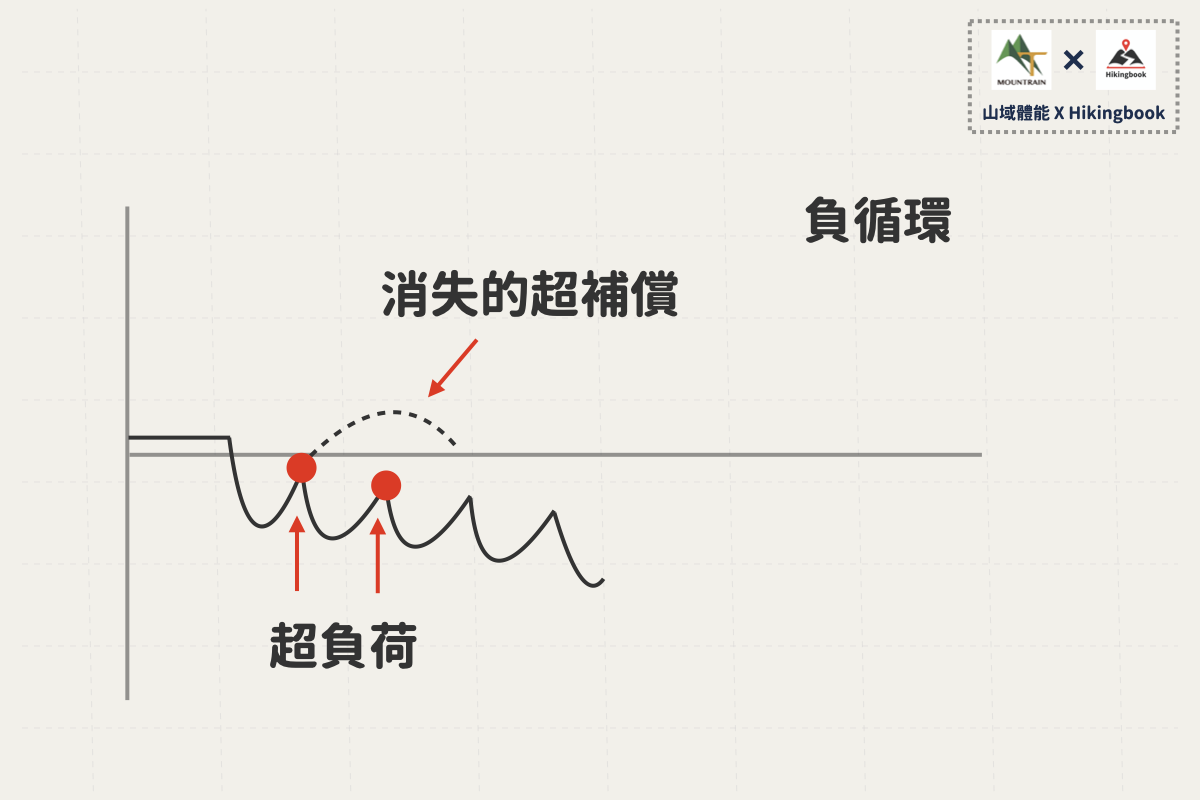

過度運動與長期疲勞

任何形式的運動 / 訓練,對身體都會產生一定程度的「耗損」,較大的耗損「超負荷」會使體能暫時衰退(圖中曲線下降的階段),當經過充分休息後身體會逐步恢復(圖中曲線上升階段),甚至會向上適應出現「超補償」使體能感覺比之前更好、更進步,但當身體還未恢復就進行反覆的超負荷、高強度訓練,或是連續多天數的長時間運動,就會陷入過度運動的負循環,使體能每況愈下,造成長期疲勞。

登山的疲勞

從運動生理的角度來看,運動的強度與持續時間,決定運動類型偏向使用磷化物(無氧系統)還是脂肪(有氧系統),以登山這種「中高強度長時間距離」類型的運動,身體會消耗大量的氧氣與能量,主要來源為醣與脂肪(混合系統),當運動時間超過 2 小時以上,肌肉內儲存的肝醣就會逐漸消耗殆盡,若無法有效的進行恢復,隨著行程時間的增加,疲勞感也會日益加劇,身體的運動能力主要仰賴全身肌群的力量,當肌肉內的肝醣被消耗殆盡,就像一台燃料耗盡的汽車,體能會嚴重下滑,出現過度運動、延遲性肌肉痠痛、肌腱關節發炎、免疫力下降等等不同程度的運動傷害,尤以多天數的登山活動恢復力就顯得至關重要,由此可知只要能強化身體的抗疲勞能力與恢復能力,登山就能更輕鬆。

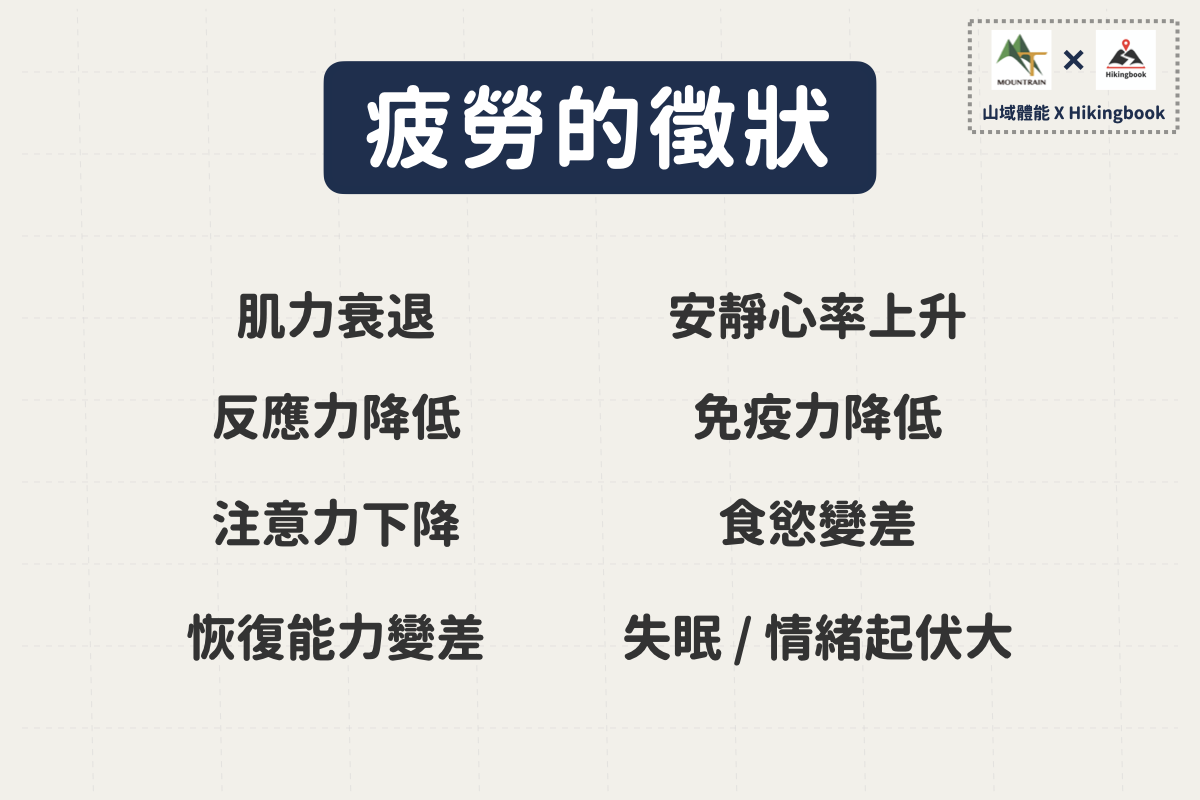

疲勞的徵狀

登山動輒數天以上,有些人睡一覺就能恢復,有些人狀況一天比一天差,體能耗損與恢復是環環相扣的交互關係,會受行程安排、行進速度、負重、環境適應、營養、睡眠等因素影響,即使是體能好的人,也可能因為恢復不佳,陷入疲勞的情形,身體處於疲勞可從下列幾個徵兆判斷:

1. 肌力衰退:原本從事的運動感覺更為費力,負重能力變差。

2. 安靜心率上升:測量靜止狀態時的心跳,會比平時還高 5-10 下,此時則建議降低運動量。

3. 反應 / 注意力下降:反應比平時遲鈍,且注意力較不易集中。

4. 恢復能力變差:肌肉的延遲痠痛恢復較慢、尿液顏色偏深偏黃、明顯的疲勞感加劇。

5. 其他徵狀:包含免疫力降低 / 食慾降低 / 失眠 / 情緒起伏較大等。

運動不要過度,爬山也不要過度

現代人凡事追求效率,運動與訓練固然重要,但若運動過度反而徒增傷害風險;因此,更需要懂得掌握強度、瞭解自身的狀況。如何對抗疲勞,增加體能恢復的效率,是維持運動表現的關鍵,更是維持身心平衡與長期健康的聰明做法。

【作者介紹】

登山教練 / 體能教練|Max 張洊豪

- Mountrain 山域體能|負責人

- 出去玩戶外分享協會|領隊

- 台灣山岳雜誌|體能專欄作者

- 世曦工程、聯安醫學集團、富邦金控|特約教練

- SMC 運動心理教練

- ISSA 運動科學學院 Level 1

- Boot camp 團體訓練國際認證

- DVRT 功能性訓練沙袋 L1-L3

- WFA野外急救員/救生員

- 中華山協授證嚮導

想接收更多登山體能知識、或是參加實體訓練課程,歡迎關注 Mountrain 山域體能粉絲團!

【登山體能指南】是 Hikingbook 與「Mountrain 山域體能」合作的特約專欄,由專業體能教練撰寫,透過提供正確的登山體能、訓練觀念,讓大家都可以更安全進行登山活動。

覺得這篇文章有幫助嗎?歡迎分享給更多需要的人!

加入 Hikingbook 粉絲團,獲得更多正確登山知識!